貝殻の問屋さん公式ショップで毎月連載中のコラム「貝のおはなし」。2019年10月のスタートから50回を迎えたことを記念して著者の安田さんと古賀専務の対談を実施しました。

前編では執筆や貝を好きになったきっかけなどを紹介。後編では、学生時代の研究内容やこれまでに紹介したおすすめコラムTOP5について伺います。

コラム執筆のきっかけなど前編はこちら

山口で見つけた“あの”アカニシ

古賀――下関の水産大学校ではどんな研究をされていたのでしょうか?

安田――アサリを捕食する干潟の巻貝をテーマにアカニシとツメタガイを研究していました。特に好きな貝はスイジガイですが、アカニシも好き。出身地の北の海・秋田県には地味な貝が多いのですが、鮮やかな殻口の美しさ、殻の重厚感に惹かれました。それに昔はとにかく大きい貝が好きで。

古賀――秋田のアカニシと山口のアカニシは何か違いがありましたか?

安田――実は秋田のアカニシには角がなくて山口(瀬戸内海)のは角があるんです!見つけて感激しましたね。ゆくゆくは新種を見つけて「ヤスダツノアカニシ」と名付けたいという野望もありました(笑)

アカニシ:日本海型(左:日本海型にしては肩が張る個体)瀬戸内型(右)

■安田さんおすすめ「貝のおはなし」TOP5

5位 イモガイの王様

第36回 ウミノサカエイモ(海之栄芋)2022年11月

安田――かつて世界一高価な貝として君臨した「イモガイの王様」の回です。貝愛好家の間では有名なエピソードですね。殻長140mmの標本が2000ドル(現在の貨幣価値に換算すると300~400万円)で取引されましたが、今でも博物館に展示されるレベルのサイズです。

古賀――180mmが世界最大と書かれていました。貝は数ミリの違いでも厚みや重さが大きく変わりますよね。

ウミノサカエイモのコラムを読む

4位 祖父との思い出

第41回 ホシダカラ(星宝)2023年4月

安田――幼いころ私が初めて触れたタカラガイで「これこそ世界で一番美しい貝に違いない!」と興奮しました。もはや神格化されています。祖父が大切にガラスケースに保管していた標本たちとの出会いこそが貝愛好家の原点ですね。

ホシダカラのコラムを読む

3位 発見されたばかりの新種!?

第23回 サザエ(栄螺)2021年9月

安田――実はサザエは2017年に「新種」であることが判明。常識に捉われず真実を見極めよという教訓でもあります。実は私、貝は好きでも巻貝を食べるのは苦手で…。二枚貝は好物ですけどね。

古賀――意外でした(笑)海外で茹でたクモガイを食べましたが美味しかったですよ。ソデボラ科は甘みがありました。ちなみに私はタイラギの貝柱が好物です。

サザエのコラムを読む

2位 "魚屋"の友人が仕上げた標本

第46回 スイジガイ(水字貝)2023年9月

安田――スイジガイは特に好きな貝。第3回(2019年12月)にも紹介しましたが、学生時代の友人が生貝から処理して標本を仕上げたという回です。生粋の"魚屋"の彼が貝を集めるようになったというバックストーリーが印象深いですね。

スイジガイ(第46回)のコラムを読む

1位 美麗なのにどうして嫌われ者?

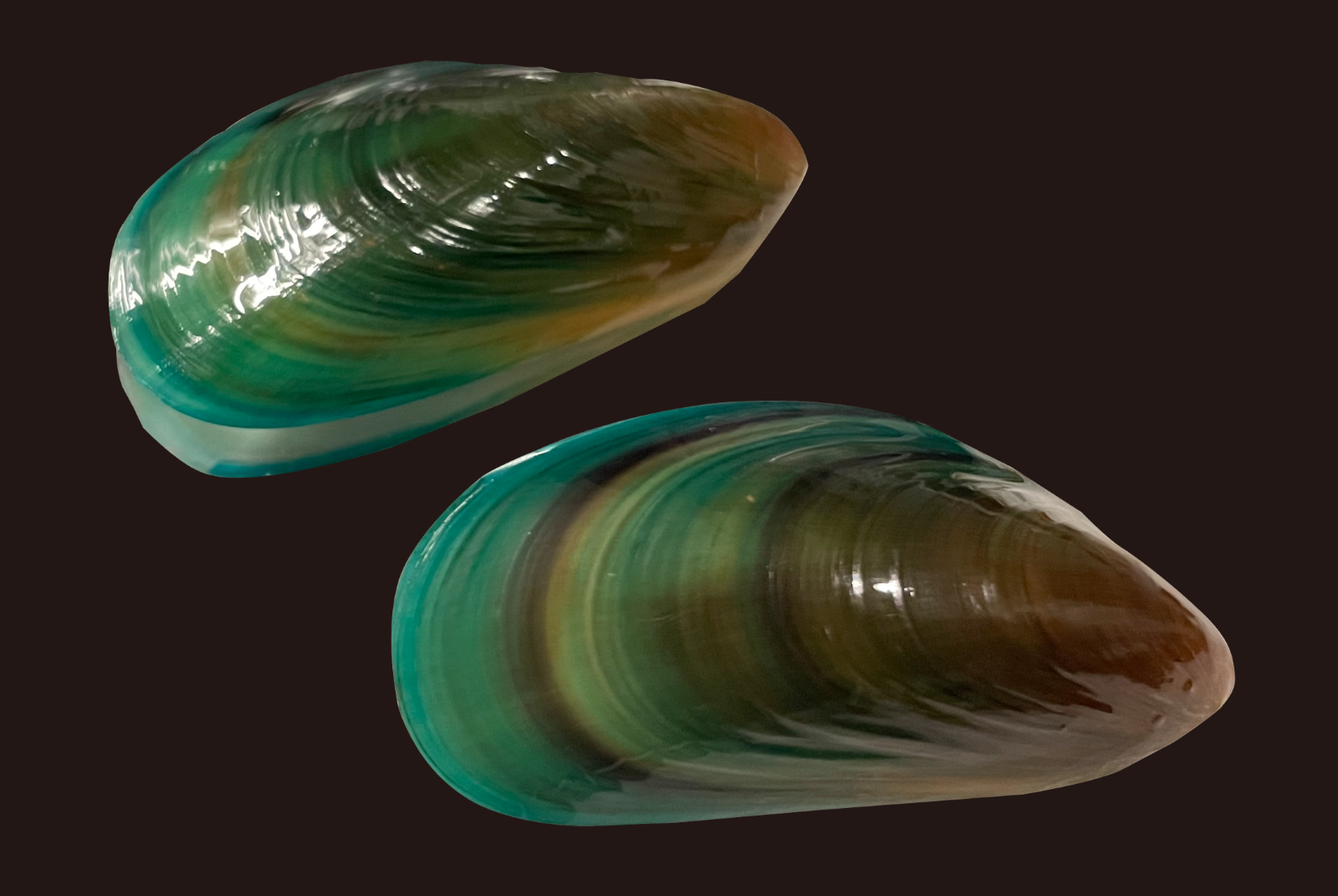

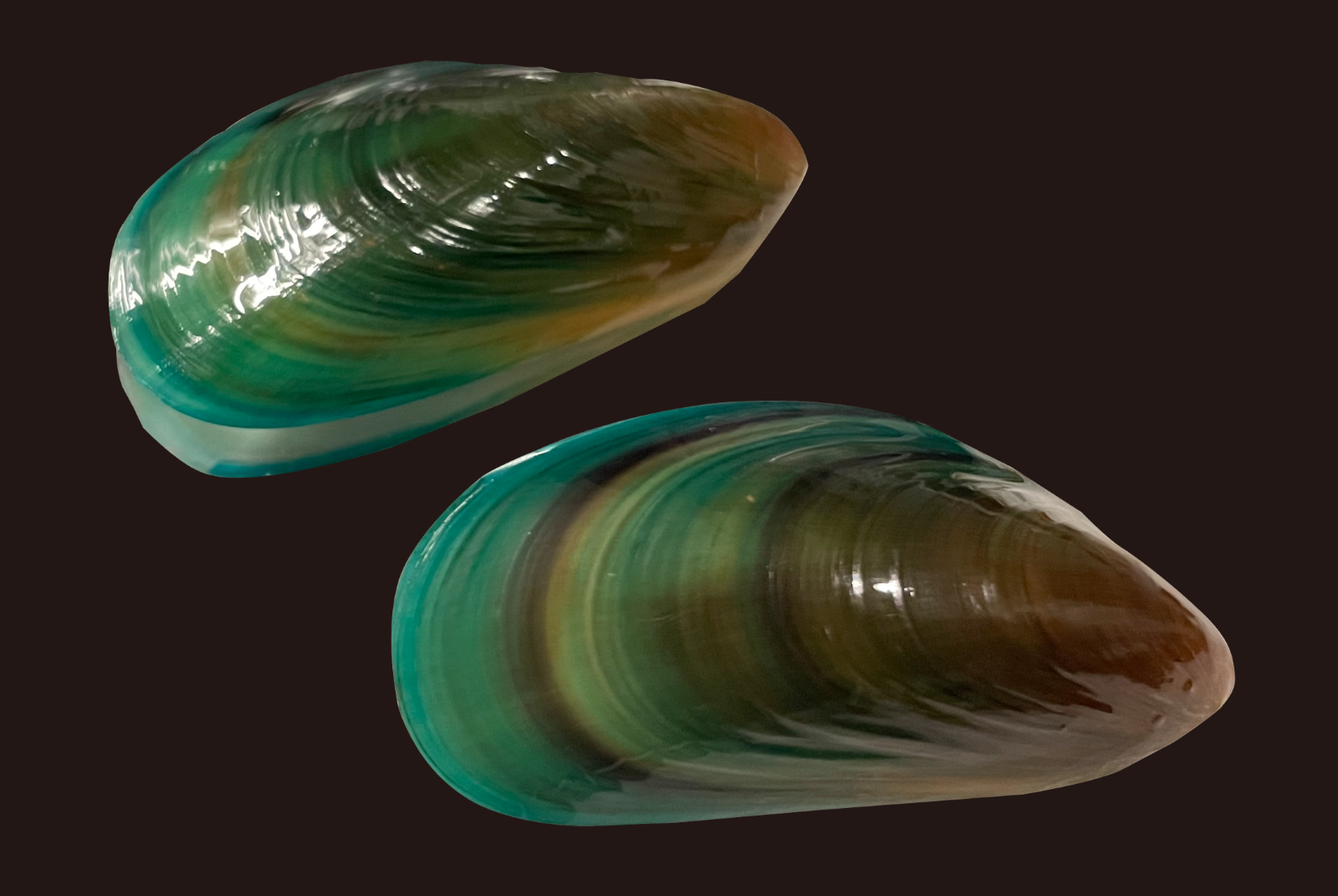

第42回 ミドリイガイ(緑貽貝)2023年5月

安田――殻表の鮮やかな青緑色、鈍くも強い輝きが美しい二枚貝なのに、どうして嫌われ者なの?その背景を伝えられた回でした。一方的な私の貝愛ラブレターじゃなかったなと(笑)

ミドリイガイのコラムを読む

安田さんありがとうございました!これからも「貝のおはなし」をお楽しみに。

■Profile

安田 風眞(やすだ ふうま)

1995年秋田県生まれ。水産大学校(下関市)大学院2年生だった2019年10月から「貝のおはなし」の執筆を始める。

「貝のおはなし」コラム一覧はこちら

《 対談を終えて -古賀専務- 》

まずはこれまでお忙しいなか50回休むことなく連載してくださった安田さんには本当に感謝申し上げます。

私は2018年にそれまで勤めていた会社を辞めて父が経営するこの会社に入社したのですが、全く異業種にいたので貝殻の知識をつける上で私自身も安田さんのコラムはとても役立っています。毎回コラムで取り上げられる貝の知識もさることながら、そもそも貝愛好家の方々がどのように貝殻を見ているのか、貝殻のどこに魅力を感じているのかが分かるのは私にとっていつも新鮮で興味深いですね。

安田さんにコラムを依頼した当初は、貝の基本的な情報(貝の食べ物や生息環境、成長方法など)をテーマにして当社商品をもっとお客様に身近に感じてもらえるようになればいいと考えていました。しかし実際に連載が始まると安田さんが毎回1つの貝を取り上げて、その貝への想いを綴っていくというスタイルに。 今回の対談でもその私の当初の思惑と実際のコラムのズレ(?)について触れましたが、安田さんは「そういえば初めにそういうことを言われたような・・・」くらいの感じでした。私の考えはほとんど伝わっていなかった(笑)。ですが、今では結果的にこのスタイルでよかったと思っています。ネタが切れずに長く続きますし、なにより貝愛好家の方のことがよくわかって面白い。

私が貝殻を仕入れる際には価格交渉や貿易手続きといった一般的な仕入れスキルのほかに貝殻知識が必要になります。その貝殻知識は言わば“バイヤーとして基礎力“です。いくら一般的な仕入れスキルに長けていても、貝殻知識がなければいい貝殻は仕入れることができません。貝殻は種類や産地が多い上、品質や仕入れ値も不安定なので、仕入れにあたってはバイヤーの総合力がかなり求められます。私も日々図鑑などをみて知識を増やすようにしていますが、図鑑には載っていない「貝殻を愛する人の視点」はほとんど安田さんのコラムから学んだものですね。これが結構仕入れのときに役に立つんです。初めての仕入れ先に「こいつ分かってるな」と思わせられる(笑)

実はこの対談の後に安田さんとお酒を酌み交わしました。この「貝殻愛好家と貝殻商人」の宴では、延々と貝殻の話が続きとても楽しい時間でした。「またいつか対談しましょう!」と言ってその宴はお開きにしましたので、またいつか対談ができると思います。

安田さん、これからも素敵なコラムの連載をお願いします。

そして皆さま、これからも貝殻の問屋さんをよろしくお願いします。

2024-03-07 17:50